- 社葬・お別れの会・合同葬ならセレモア

- 社葬の知識

- 社葬・お別れの会の基礎知識

- 社葬費用の内訳と負担

社葬費用の内訳と負担

経理処理のポイントを徹底解説

社葬の準備を任された担当者にとって、費用の内訳や負担の問題は大きな課題です。本記事では、社葬にかかる具体的な費用項目と金額、費用負担の主体、そして適切な経理処理の方法について詳しく解説します。

社葬の予算管理から税務上の注意点まで、担当者が知っておくべき重要な情報をお届けします。

社葬費用の概要と平均相場

この章では、社葬費用の「全体像」「予算設定の参考となる平均的な相場」について解説します。

社葬の費用は、規模、地域、そして社会情勢によって異なるため、それぞれの要素がどのように影響を与えるのかを理解することは、予算を立てる上で非常に大切です。

社葬の規模による費用の違い

社葬の規模は、主に参列者数によって決定されます。

以下は、一般的な社葬の規模と費用の目安です。

- 小規模(参列者100名程度):200万円〜400万円

- 中規模(参列者300名程度):400万円〜700万円

- 大規模(参列者500名以上):700万円〜1000万円以上

これらの金額はあくまで目安であり、実際の費用は企業の方針、地域性、そして何より故人の最終役職によって大きく異なります。

社長や会長職にあった方の社葬では、その社会的地位を反映した規模となり、費用も高額になることが一般的です。

地域による費用の差異

社葬費用は一般的に、都市部では地方に比べて費用が高くなる傾向があります。

これは、会場費や人件費などの基本的なコストが都市部で高いためです。

同規模の社葬を行う場合でも、東京都心部と地方都市では、以下のような費用差が生じる可能性があります。

- 東京都心部:平均600万円〜800万円

- 地方都市:平均400万円〜600万円

ただし、これらの金額はあくまで目安であり、地方都市でも格式の高いホテルや特別な会場を選ぶと、都市部と同等の費用がかかることもあります。

近年の社葬費用の傾向

近年の社葬費用には、いくつかの注目すべき傾向が見られます。

1. オンライン配信の導入による費用増加

新型コロナウイルス感染症の影響により、オンライン配信を併用する社葬が増加しています。これにより、配信設備や運営費用が追加で必要となる場合があります。具体的には、専門業者による撮影・配信設備の設置や、通信環境の整備などが挙げられます。

2. 簡素化による費用削減

一方で、大規模な社葬を避け、より簡素化された形式を選択する企業も増えています。これにより、全体的な費用を抑える傾向も見られます。

3. 環境への配慮

環境に配慮した祭壇や供花の選択など、サステナビリティを重視する傾向も見られます。具体的には、リサイクル可能な素材を使用した祭壇や、地元の花農家から仕入れた供花を選ぶなどの例があります。

これらの傾向を踏まえ、企業の方針や故人の意向に沿った適切な予算設定が求められます。

社葬費用の具体的な内訳

社葬費用の内訳を理解することは、予算、資金を管理する上で非常に重要です。

ここでは、主要な費用項目とその割合、予想外の費用が発生しやすい項目、そしてコスト削減が可能な項目について詳しく解説します。

主要な費用項目とその割合

社葬の主要な費用項目と、それぞれの費用が全体に占める一般的な割合は以下の通りです。

1. 会場費:全体の約20〜30%

会場の規模や立地によって大きく変動します。都心部の高級ホテルを使用する場合は、費用が高くなる傾向があります。

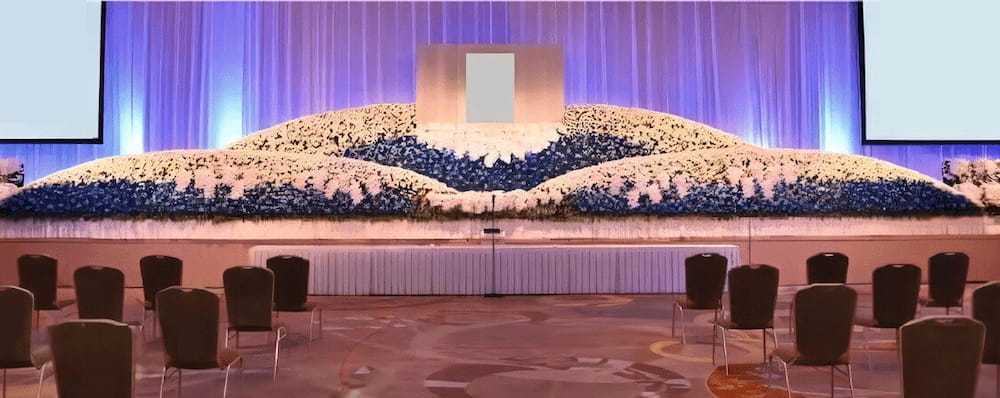

2. 祭壇費:全体の約20〜25%

祭壇の規模や装飾の豪華さによって変動します。故人の役職や企業の方針に応じて適切な祭壇を選択することが重要です。

3. 飲食費:全体の約15〜20%

参列者数や提供する料理の内容によって変動します。近年は、簡素化の傾向もあり、立食パーティーではなく、軽食のみを提供する場合もあります。

4. 運営費:全体の約10〜15%

司会者、受付スタッフ、警備員などの人件費が含まれます。規模が大きくなるほど、必要なスタッフ数も増えるため、費用が上昇します。

5. 印刷・通信費:全体の約5〜10%

案内状、会葬礼状、弔電などの印刷費用や郵送費が含まれます。

6. 装飾費:全体の約5〜10%

会場装飾、花輪、供花などの費用です。会場の雰囲気づくりに重要な役割を果たします。

7. その他:全体の約5〜10%

バス・タクシーなどの交通費、写真・ビデオ撮影費、お布施などが含まれます。

これらの割合はあくまで目安であり、実際には個々の社葬の状況によって大きく変動します。例えば、海外からの参列者が多い場合には、交通費の割合が大幅に増加することがあります。

予想外の費用が発生しやすい項目

社葬を準備する過程では、予期していなかった費用が発生することがあります。

以下は、特に注意が必要な項目です。

1. 追加の飲食費

参列者数が想定を上回った場合、飲食費が予算を超過する可能性があります。余裕を持った人数設定が重要です。

2. 急な会場変更

予約していた会場が使用できなくなった場合、代替会場の手配に追加費用が発生することがあります。

3. 警備費用の増加

著名人の参列や予想以上の参列者数により、追加の警備が必要になる場合があります。

4. 天候対策費

雨天時の対応(テント設置など)が必要になった場合、追加費用が発生します。

5. 緊急の印刷費

案内状や会葬礼状の再印刷が必要になった場合、追加の印刷費用が発生します。

これらの予想外の費用に備え、全体予算の10〜15%程度を予備費として確保しておくことをおすすめします。

また、過去の社葬事例を参考に、リスクを洗い出しておくことも有効です。

コスト削減が可能な項目

社葬費用を抑えつつ、故人への敬意を表すためには、以下の項目でコスト削減を検討できます。

1. 会場選択

高級ホテルではなく、公共施設や葬儀場を利用することで、会場費を抑えられます。

2. 飲食の簡素化

立食パーティーではなく、軽食やドリンクのみの提供に変更することで、飲食費を削減できます。

3. 祭壇の規模縮小

過度に豪華な祭壇ではなく、故人の人柄や企業の方針に合わせた適切な規模の祭壇を選択します。

4. 印刷物の最適化

案内状や会葬礼状の印刷部数を必要最小限に抑え、一部をデジタル化することで、印刷・通信費を削減できます。

5. 運営の内製化

外部業者に全て委託するのではなく、社内スタッフで対応可能な業務を選別し、運営費を抑えます。

6. 供花の調整

参列者からの供花を効果的に活用し、会社負担の装飾費を抑えることができます。

これらの項目でコスト削減を検討する際は、社葬の目的や故人への敬意を損なわないよう、慎重に判断することが重要です。

社葬費用の負担と経理処理

社葬費用の負担と適切な経理処理は、企業にとって非常に大切な問題です。

ここでは、費用を誰がどのように負担するのか、そして会計上どのように処理するのかについて、会社負担と遺族負担の区分、社葬費用の勘定科目、そして損金算入できる費用と注意点にわけて詳しく解説します。

会社負担と遺族負担の区分

社葬費用の負担は、原則として会社が主体となりますが、一部の費用については遺族が負担するケースもあります。

以下に一般的な負担区分を示します。

会社負担の主な項目

- 会場費

- 祭壇費

- 運営費

- 案内状・会葬礼状の印刷・郵送費

- 参列者用の飲食費

- 交通費(バス・タクシーなど)

- 写真・ビデオ撮影費

遺族負担の主な項目

- 棺・骨壺代

- 火葬料

- 戒名料

- 仏具・位牌代

- 遺影写真代

- 遺族控室の飲食費

ただし、これらの区分は企業の方針や故人の役職によって異なる場合があります。

費用負担の詳細については、事前に遺族と十分に協議し、明確にしておくことが大切です。

社葬費用の勘定科目

社葬費用の経理処理を行う際、一般的に以下の勘定科目で処理されます。

1. 福利厚生費

社葬費用の大部分は「福利厚生費」として計上されます。これは、社葬が従業員の福利厚生の一環として行われるという考え方に基づいています。

2. 接待交際費

社葬後の会食や、特定の参列者に対する接待費用は「接待交際費」として計上される場合があります。ただし、社葬の主要な費用を接待交際費として計上することは適切ではありません。

3. 雑費

少額の付随的な費用は「雑費」として処理することもあります。

4. 広告宣伝費

社葬の案内を新聞広告で行った場合、その費用は「広告宣伝費」として計上できます。

適切な勘定科目の選択は、税務上の取り扱いにも影響するため、不明な点がある場合は税理士や公認会計士に相談することをおすすめします。

損金算入できる費用と注意点

社葬費用の多くは、法人税法上の損金として認められますが、一部の費用については損金算入できない場合があります。

以下に、損金算入できる費用と注意点をまとめます。

損金算入できる主な費用

- 葬儀、お別れ会の基本料金

- 式場使用料

- バス、ハイヤー料金

- お布施

- 案内状作成費、郵送費

- 新聞広告費

- 会葬礼状の費用

- 写真、ビデオ撮影料

- 警備スタッフの日当

損金算入できない主な費用

- 戒名料

- 法事費用(飲食代など)

- 棺代、骨壺代

- 火葬料

- 仏壇、墓地、墓石の購入費用

- 遺族の香典返し

注意点

1. 社会通念上相当と認められる金額であること

社葬費用が過度に高額である場合、税務当局から指摘を受ける可能性があります。故人の役職や企業規模に応じた適切な金額設定が重要です。

2. 取締役会の承認

社葬の実施と費用負担について、取締役会で決議し、議事録を作成しておくことが望ましいです。これにより、費用の妥当性を示す根拠となります。

3. 領収書の保管

すべての費用について、領収書を取得し、適切に保管することが重要です。税務調査の際に証拠として必要となります。

4. 合同葬の場合の按分

合同葬の場合、会社負担分と遺族負担分を明確に区分し、会社負担分のみを損金算入するようにします。按分の根拠を明確にし、文書化しておくことが重要です。

5. 香典の取り扱い

会社が受け取った香典は、原則として益金に算入する必要があります。ただし、全額を葬儀費用に充当する場合は、益金に算入せず、葬儀費用から控除する処理も認められています。

6. 社葬取扱規程の整備

社葬の実施基準や費用負担の方針を明確にした社葬取扱規程を整備することで、税務上の説明がしやすくなります。

不明な点がある場合は、必ず税理士や公認会計士に相談することをおすすめします。

社葬費用の管理と予算設定のポイント

この章では、費用の管理と予算設定のポイントを解説します。

お金の流れをしっかりと把握し、無駄を省くための具体的な方法を、社葬取扱規程の作成と活用、適切な予算設定の方法、そして費用管理のためのチェックリストにわけて詳しく解説していきます。

社葬取扱規程の作成と活用

社葬取扱規程は、社葬の実施基準や費用負担の方針を明確にするための社内ルールです。

以下の項目を含めて作成することをおすすめします。

1. 社葬の対象者

- 対象となる役職や勤続年数の基準

- 特別な功績がある場合の例外規定

2. 社葬の規模

- 参列者数の目安

- 会場の選定基準

3. 費用負担の方針

- 会社負担の範囲

- 遺族負担の範囲

- 合同葬の場合の費用按分方法

4. 予算設定の基準

- 役職や規模に応じた予算の目安

- 予備費の設定方法

5. 実施手順

- 社葬実施の決定プロセス

- 担当部署の役割分担

6. 経理処理の方針

- 使用する勘定科目

- 領収書管理の方法

社葬取扱規程を作成し、社内で共有することで、社葬に関する判断がスムーズになり、担当者による解釈の差をなくすことができます。

また、税務調査の際にも、費用の妥当性を説明する根拠となります。

適切な予算設定の方法

社葬の予算を適切に設定するためには、以下のポイントに注意する必要があります。

1. 過去の実績を参考にする

- 同規模、同役職の社葬費用を参考にする

- 物価上昇率や地域差を考慮する

2. 規模に応じた予算枠を設定する

- 参列者数に応じた段階的な予算設定

- 役職に応じた予算の上限設定

3. 主要費用項目ごとに予算を割り当てる

- 会場費、祭壇費、飲食費など、主要項目ごとに予算を設定

- 各項目の予算比率を適切に調整する

4. 予備費を確保する

- 全体予算の10〜15%程度を予備費として確保

- 予想外の費用発生に備える

5. 遺族との協議を踏まえる

- 遺族の意向や要望を確認し、予算に反映させる

- 合同葬の場合、費用按分について事前に合意を得る

6. 社会情勢や企業の財務状況を考慮する

- 経済状況や企業の業績を踏まえた予算設定

- 社会的な批判を避けるため、過度に豪華な社葬は控える

これらのポイントを踏まえ、社葬の目的や故人の意向、そして企業の状況に合わせた予算設定を行いましょう。

費用管理のためのチェックリスト

社葬費用をしっかりと管理するために、以下のチェックリストを活用することをおすすめします。

1. 事前準備

- [ ] 社葬取扱規程の確認

- [ ] 予算の承認(取締役会決議)

- [ ] 遺族との費用負担の協議

- [ ] 主要費用項目の見積もり取得

2. 実施段階

- [ ] 発注時の金額確認

- [ ] 追加費用発生時の承認プロセス

- [ ] 領収書の即時回収と確認

- [ ] 予算超過の兆候がないかチェック

3. 事後処理

- [ ] 全ての領収書の回収完了確認

- [ ] 費用の最終集計

- [ ] 予算との差異分析

- [ ] 経理処理(勘定科目の確認)

- [ ] 税務上の処理確認(損金算入可否)

4. 報告・改善

- [ ] 費用報告書の作成

- [ ] 取締役会への報告

- [ ] 予算と実績の差異原因分析

- [ ] 次回への改善点の洗い出し

このチェックリストを参考に、社葬の準備から事後処理まで、費用に関する情報をしっかりと管理しましょう。

まとめ:適切な社葬費用管理のために

社葬は、故人の冥福を祈り、企業の社会的責任を果たす重要な機会です。適切な費用管理を行うことで、故人と遺族への配慮と企業の財務健全性の両立が可能になります。本記事の内容を参考に、自社に適した社葬費用管理の体制を整えていただければ幸いです。